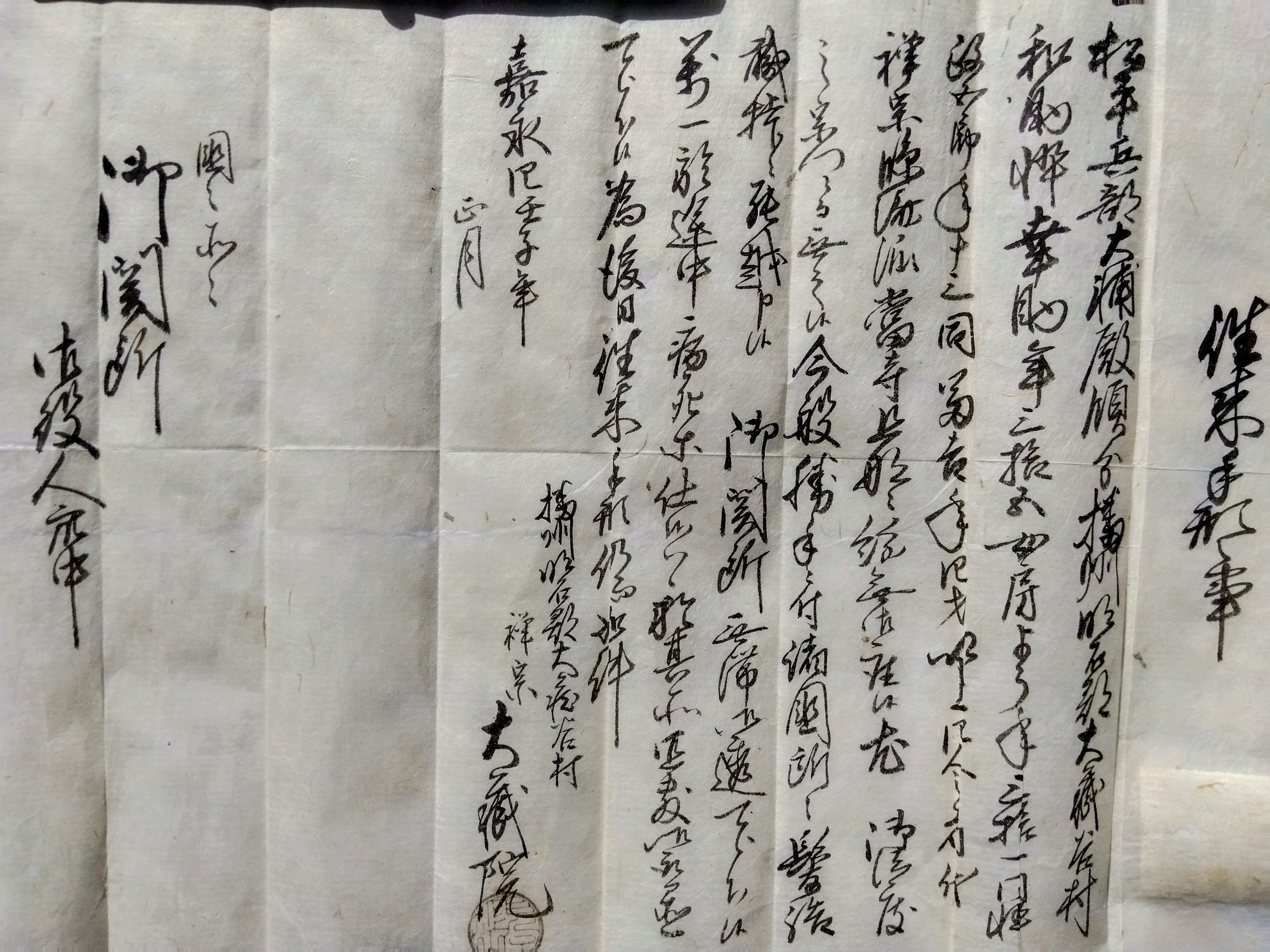

原文

往来手形之事

一松平兵部大輔殿領分播州明石郡大蔵谷村

和助悴幸助年三拾五女房よう年三拾一同悴

政五郎年十三同富吉年四才以上四人之者代々

禅宗臨済派當寺旦那二紛無御座候尤 御法度

之宗門二而無之候今般勝手二付諸国所々髪結

職挊二罷越申候御関所無滞御透可被成下候

萬一於途中病死等仕候ハヽ於其所宜敷御取置

可被下候為後日往来手形仍而如件

摂州明石郡大蔵谷村

嘉永四壬子年 禅宗大蔵院

正月

国々所々

御関所

御役人中

書き下し文

往来手形の事

一松平兵部大輔殿領分播州明石郡大蔵谷村

和助悴幸助年三十五女房よう年三十一同悴

政五郎年十三同富吉年四才以上四人の者代々

禅宗臨済派当寺旦那に紛れ無く御座候 尤も御法度

の宗門にて無くの候 今般勝手に付諸国所々髪結

職挊に罷り越し申候 御関所滞り無く御透し成し下さるべく候

万一途中にて病死等仕り候はば其所に於いて宜敷御取り置き

下さるべく候 後日の為往来手形仍って件の如し

摂州明石郡大蔵谷村

嘉永四壬子年 禅宗大蔵院

正月

国々所々

御関所

御役人中

解説

明石大蔵谷の臨済宗大蔵院の檀家和助の息子幸助一家四人が、髪結い職を求めて他地域へ移住するために嘉永四年(1851)年正月に発行された往来手形です。このように、仕事を求めて他地域へ移動する際にも往来手形は発行されています。

圓満寺にこの手形が現存するのは、推察ですが圓満寺近辺に明石から移り住んだのかもしれません。また、圓満寺門徒になったのかも知れません。

大蔵院発行の手形は他に数通現存しています。この当時圓満寺や野田村との間に何らかの関係があったのかもしれません。