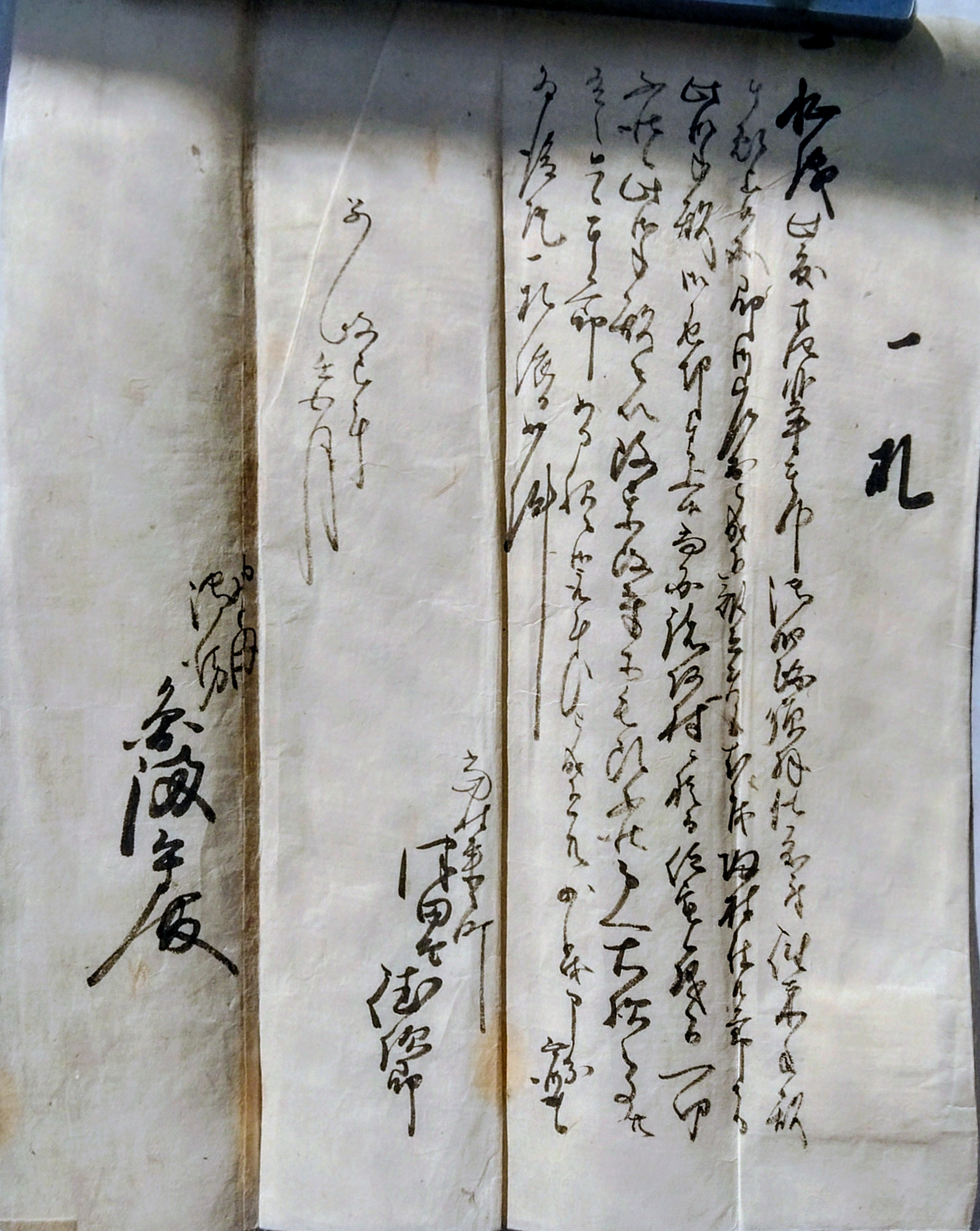

原文

一札

一私儀此度廿四輩其外御旧跡順拝仕度候付往来手

形 奉願上候処御差出被成下難有奉存候尤茂帰村

仕候節者 此手形御返却奉申上候尚亦諸何村ニ於

不仕候此手形を以改宗改寺毛頭不仕万一右様之事共而住宅候儀者一切有之候ハヽ其節如何様ニ御取計ひ被成下候共少し茂申分無御座候

為後證一札依而如件

當村東之町

安政巳年 津田屋徳次郎

壬五月

野田

御坊

圓満寺殿

書き下し文

一札

一私儀此度廿四輩その外御旧跡順拝仕り度候付 往来手形 奉願上候処 御差し出し成し下され有り難く奉存じ候 尤も帰村仕り候節は此手形御返却奉り申し上げ候 尚亦諸何村において住宅候儀は一切仕らず候 此手形を以て改宗改寺毛頭仕らず 万一右様之事共 有之候はば その節如何様に御取り計い成し下され候共 少しも申分無く御座候

後證の為一札依って件の如し

當村東之町

安政巳年 津田屋徳次郎

壬五月

野田

御坊

圓満寺殿

解説

圓満寺門徒の野田村東之町津田屋德次郎から圓満寺へ提出された書状です。

親鸞聖人の御旧跡である関東廿四輩の寺院を順拝するために往来手形を要請された書状です。

他の土地で居住したり、他宗に改宗、他寺院への改寺等一切行わないと約束しています。この時代往来手形を

持参して他の土地へ移住する事が横行していたと思われます。圓満寺に送付された往来手形の中にも、仕事を求めての移住等で発行された往来手形が現存しています。幕末になると、混乱した世の中の情勢とともに人の移動も活発になったと思われます。

この書状に対して圓満寺より発行された往来手形は次回に公開いたします。