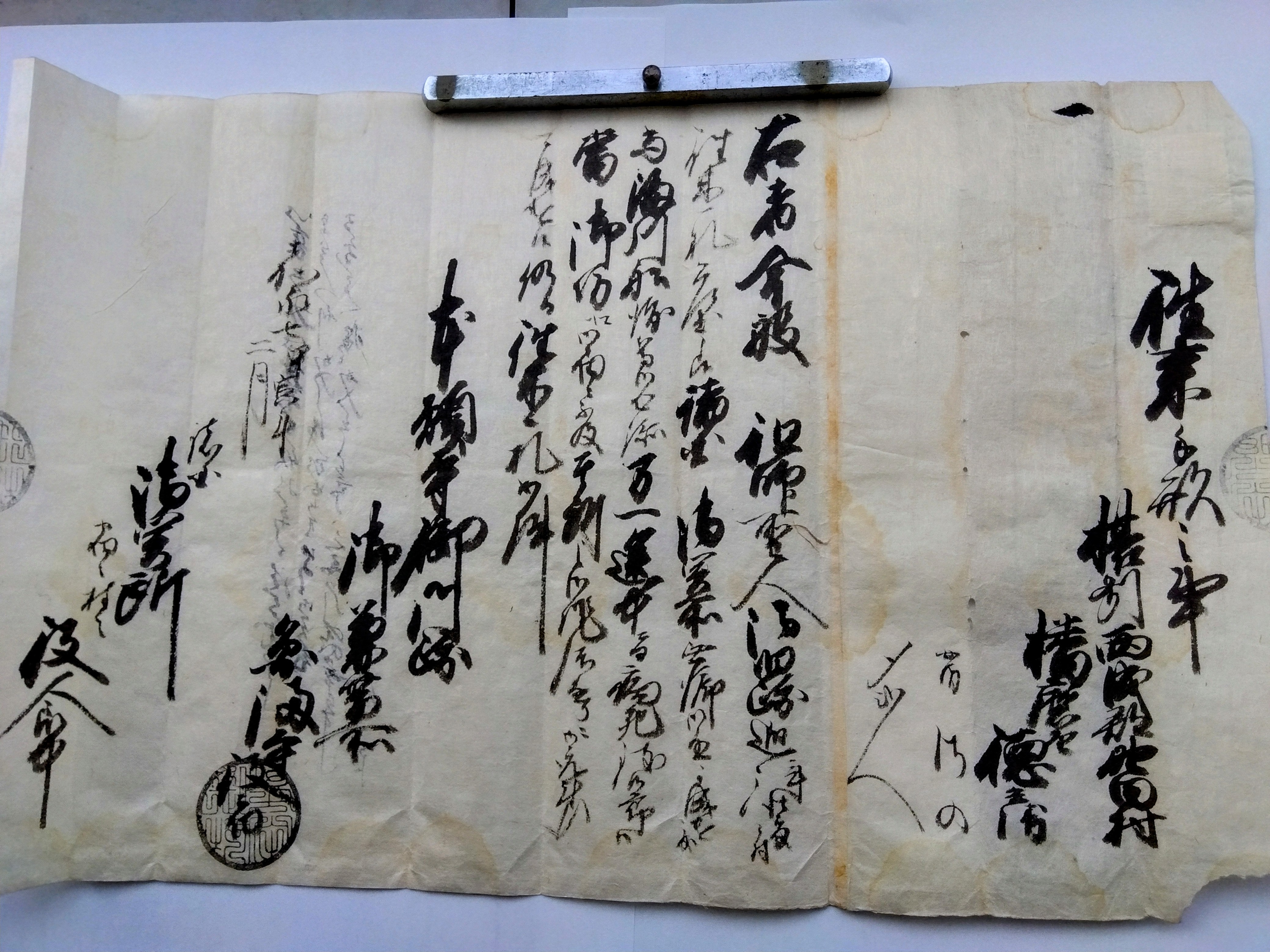

原文

往来手形之事

一 摂州西成郡野田村

播磨屋

徳兵衛

女房さ の

〆弐人

右者今般 祖師聖人御旧跡巡拝仕度二付

往来一札差出申候諸国御関所無滞御通可成遣被成

尚海川船渡等御心添万一途中二而病死致候節ハ

當御坊江御届二不及其所之御作法通り二御取計ひ

可被成遣候仍而往来一札如件

本願寺御門跡

嘉永七甲寅年 御兼帯所

二月 圓満寺役者

諸国

御関所

宿〻村〻

役人衆中

書き下し文

往来手形之事

一 摂州西成郡野田村

播磨屋

徳兵衛

女房さ の

〆弐人

右は今般 祖師聖人御旧跡巡拝仕り度くに付

往来一札差し出し申し候 諸国御関所滞り無く御通し成し遣べく成され

尚海川船渡等御心添え 万一途中にて病死致し候節は

当御坊へ御届けに及ばす 其所の御作法通りに御取り計らい

成遣らるべく候 仍つて往来一札件の如し

本願寺御門跡

嘉永七甲寅年 御兼帯所

二月 圓満寺役者

諸国

御関所

宿〻村〻

役人衆中

解説

圓満寺門徒の播磨屋徳兵衛と女房さのが親鸞聖人御旧跡巡拝のため発行された往来手形です。

関所を安全に通過できるよう、道中困難に遭遇したら助けてもらうよう要請しています。また、旅途中で死亡したら圓満寺へ通知せず、その土地で葬るよう要請しています。

この手形にも裏書きがあり、他寺院に加入することを強く戒めています。江戸時代末期、こうした事例が数多く見られたのかもしれません。

なお、播磨屋徳兵衛は現在圓満寺門徒の矢田家の先祖であります。野田村の江戸時代からの住人であったことが判明します