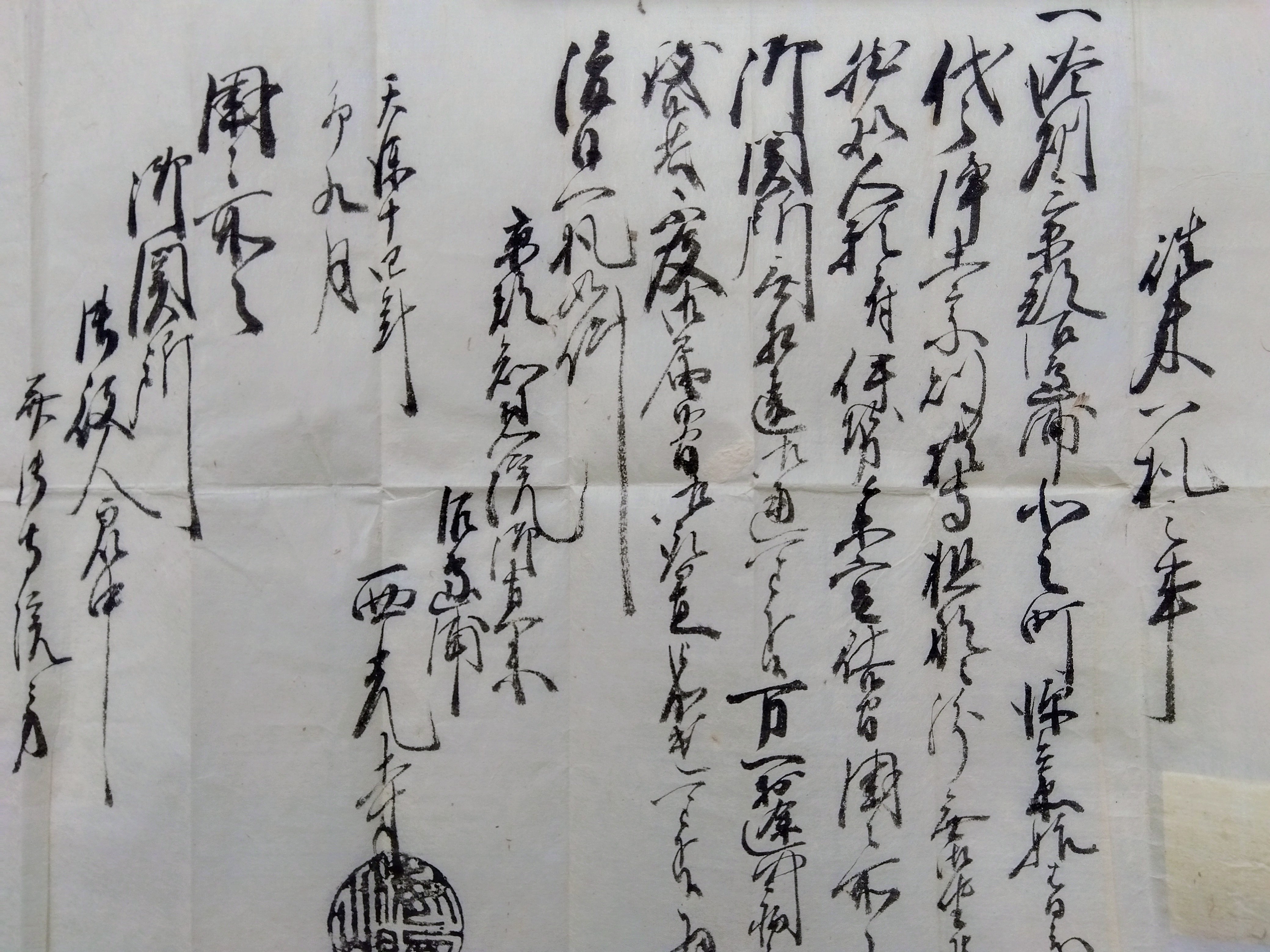

原文

往来一札之事

一淡州三原郡沼島浦北之町源兵衛娘はる義

代々浄土宗則拙寺担那二紛無御座候

然処心願二付伊勢参宮仕候間国々所々

御関所無相違御通可被下候万一於途中病死

致候共不及御届候間御取置被成遣可被下候為

後日一札如件

京都知恩院御直末

沼島浦

天保十四年 西光寺

夘九月

国々所々

御関所

御役人衆中

幷寺院方

書き下し文

往来一札の事

一淡州三原郡沼島浦北之町源兵衛娘はる義

代々浄土宗則ち拙寺担那に紛れ無く御座候

然る処 心願に付伊勢参宮仕り候間 国々所々

御関所相違無く御通し下さるべく候 万一途中

にて病死致し候共御届けに及ばず候間 御取置き成し遣わされ下さるべく候 後日の為一札件の如し

京都知恩院御直末

沼島浦

天保十四年 西光寺

夘九月

国々所々

御関所

御役人衆中

幷寺院方

解説

淡州三原郡沼島浦北之町の源兵衛の娘はるが、伊勢参宮をするために出された往来手形です。現在の淡路島沖の沼島にある浄土宗西光寺から出されでいます。

ただ包紙には、「天保十四年夘九月 はるへ 東屋藤助 客人寺請」とあり、西光寺から拙寺への送り状とも考えられます。はるが往来手形を持参して東屋藤助を尋ねその後圓満寺の門徒に所属したとも考えられるのです。はるが何を目的に大阪までやってきたのか分かりません。奉公のためか仕事のためか。いずれにしろ往来手形の形式をとりつつ、本当は宗門換えが目的であったかもしれません。この当時、こうした事例は数多く見られます。

江戸後期の人物移動や往来には様々な理由が存在しているのです。