原文

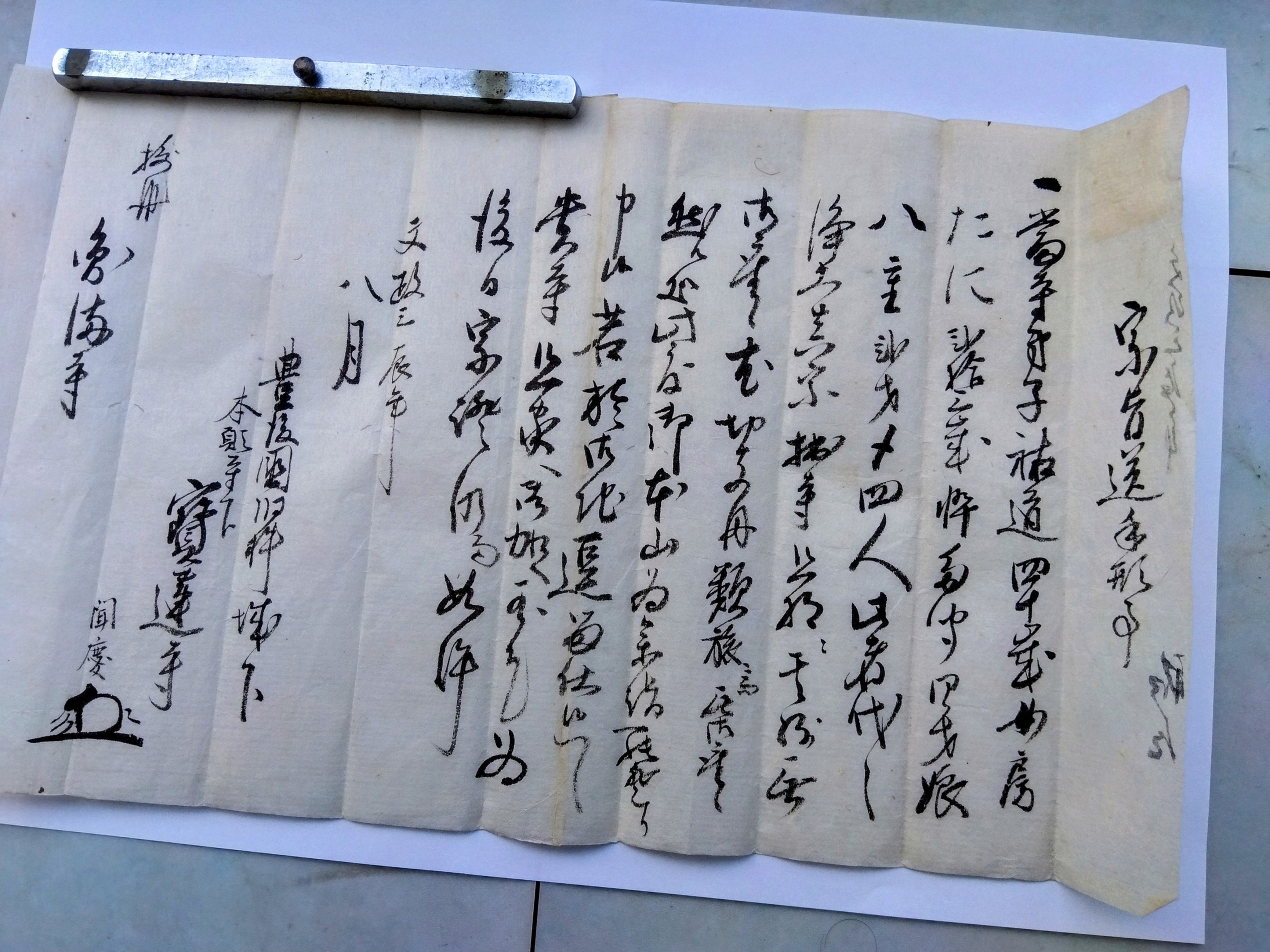

宗旨送手形事

一當寺弟子祐道四十歳女房

たに弐拾三歳悴多聞四歳娘

八重弐才〆四人此者代々

浄土真宗拙寺旦那二其紛無

御座候尤切支丹類族二而無御座候

然ル処此度御本山為参詣罷登り

申候若於御地逗留仕候ハゝ

貴寺旦家へ御加入可被下候為

後日宗證仍而如件

文政三辰年

八月

豊後国臼杵城下

本願寺下

寶達寺

聞慶

摂州

圓満寺

書き下し文

宗旨送り手形事

一当寺弟子祐道四十歳女房

たに弐拾三歳悴多聞四歳娘

八重二才〆四人此者代々

浄土真宗拙寺旦那に其れ紛れ無く

御座候 尤も切支丹類族にて無く御座候

然ル処此度御本山参詣の為罷り登り

申候 若し御地にて逗留仕り候はば

貴寺旦家へ御加入下さるべく候

後日の為宗證仍って件の如し

文政三辰年

八月

豊後国臼杵城下

本願寺下

寶達寺

聞慶

摂州

圓満寺

解説

1820(文政3)年8月に、大分県(豊後国)臼杵城下の本願寺派(お西)寶達寺より発行された手形です。

弟子の祐道一家が本願寺へ参詣するために発行されています。ただ、圓満寺の地で滞在することがあれば、圓満寺の檀家(門徒)にしてもらいたいと要請しています。往来手形というより入壇手形というべきかも知れません。この時代から幕末にかけて、こうした手形は数多く発行されています。転宅や移動目的で往来手形を発行するケ-スが多々見受けられます。世の中が混沌としてきたからかも知れません。