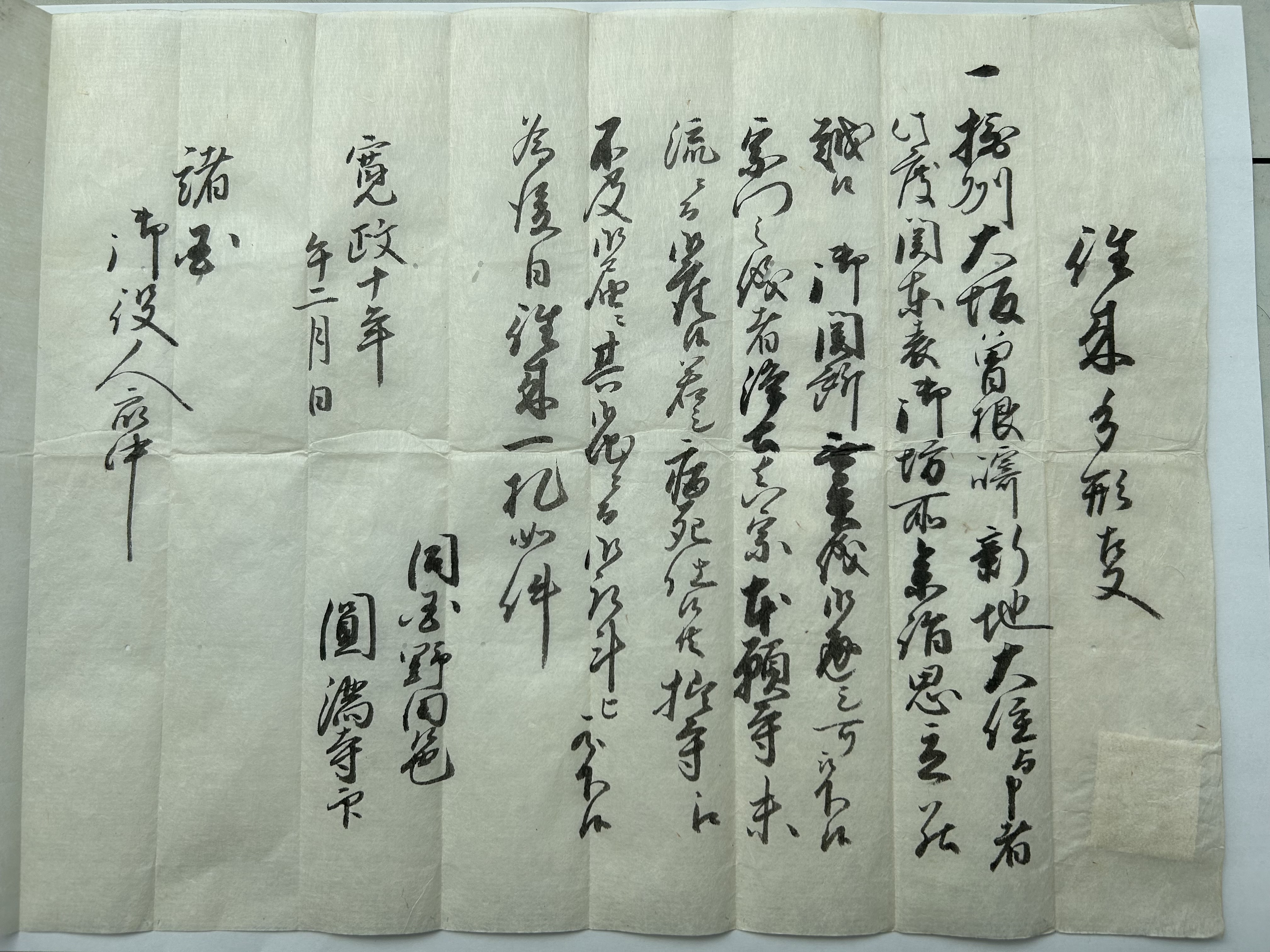

原文

往来手形叓

一摂州大坂曾根崎新地大住与申者

此度関東表御坊所参詣思立罷

越候 御関所無异儀御通シ可被下候

宗門之儀者浄土真宗本願寺末

流二而御座候若シ病死仕候共拙寺江

不及御届二其御地二而御取計ヒ可被下候

為後日往来一札如件

寛政十年 同国野田邑

午二月日 圓満寺

諸国

御役人衆中

書き下し文

往来手形叓

一摂州大坂曾根崎新地大住と申す者

此度関東表御坊所参詣思い立ち罷り

越候 御関所滞り無く儀御通し下さるべく候

宗門の儀は浄土真宗本願寺末

流にて御座候 もし病死仕り候共拙寺へ

御届に及ばず其御地にて御取り計らい下さるべく候

後日の為往来一札件の如し

寛政十年 同国野田邑

午二月日 圓満寺

諸国

御役人衆中

解説

1798(寛政10)年2月に圓満寺より門徒の曾根崎新地在住・大住に発行された往来手形である。

関東の御旧跡参詣のため必要な往来手形であったようで帰住後圓満寺へ返還されたものと思われる。

関所の無事通過と途中病死等の場合はその地で葬ってもらうよう要請している。

往来手形のよく見られる文書形式である。この手形を懐に忍ばせて関東と大阪を往復したのであろう。